La diligencia debida, basada en el principio precautorio interpuesto por la UE, no valida y deja de lado las documentaciones generadas por organismos del Estado paraguayo.

ASUNCION, 03-02-2024 (Chaco 4.0) – A partir de 2025 el nuevo reglamento entrará en vigencia con o sin acuerdo con el Mercosur. Paraguay puede aceptarlo o ir con su carne y su soja a vender a otros mercados.

Finalmente los representantes de la Unión Europea en el Paraguay se sacaron los guantes y hablaron directamente sin tanto discurso sedoso y sibilino de cooperación.

Prima facie, podríamos suponer que si hacemos un esfuerzo por acomodar nuestro comercio con la UE al Reglamento 1115 todo encuadraría y nuestras exportaciones al bloque crecerían por encima del 5% que hoy representan sobre el total. Pero no es así. Una vez más, los hombres de Europa ocultan el cuchillo bajo el poncho y se guardan de leer la letra chica que a continuación les voy a citar.

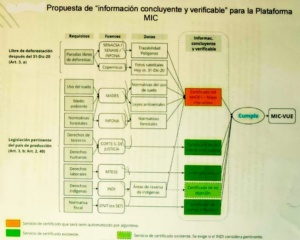

TRAZABILIDAD DEL ENTORNO SOCIOAMBIENTAL – Hasta ahora se venía hablando de trazabilidad de los productos potencialmente comerciables en Europa según precio competitivo y demanda real, documentando la sanidad e inocuidad de los mismos. Este nuevo concepto implica demostrar, en cada etapa de la cadena de producción y comercialización, que los embarques no provienen de parcelas deforestadas y cumplen con las once exigencias adicionales la mayoría de ellas basadas en cuestiones subjetivas que complementado por la aplicación del principio precautorio constituyen la mezcla perfecta para los abusos y arbitrariedades al momento de su implementación.

Pero ese es apenas el título, no todo el texto del ítem trazabilidad.

Europa exige que cuando se habla de productos originarios de zonas no deforestadas se incluya los datos georreferenciados de cada parcela y cada lote en donde se ha generado la carne o los granos alimenticios como información adicional a cada embarque. Eso ya nos habla de trazabilidad del entorno. Tal vez eso sea posible con cortes seleccionados de carne que tienen empaque individual que los identifica. Pero cómo se diferencia un lote de soja de otro en los embarques a granel. Y mucho más, cómo se sostiene esa diferencia sin mezcla a lo largo de toda la cadena de valor cuando la soja en grano se convierte en harina, aceite, biodiesel e insumos tales como los piensos y balanceados. Hasta hoy la Unión Europea no ha especificado qué métodos utilizaría para garantizar esa diferenciación.

Pero eso no es todo. Hay más, mucho más.

MARAÑA INCUMPLIBLE – No basta demostrar que un producto procede de parcelas libres de deforestación, por muchas trazabilidad o georreferenciamiento que se adicione a cada envío. Los exigentísimos importadores europeos para cumplir con su Ley-Reglamento 1115 la aplican extraterritorialmente a otros países al exigir la presentación de una constancia (¿por embarque, por lote, por finca…?) de que el producto ha sido logrado utilizando insumos también provenientes de campos libres de deforestación o degradación forestal, tales como el pienso para las vacas, los balanceados para los cerdos, etc.

Cada partida exportada además deberá contener documentación que pruebe estar de acuerdo a los derechos de uso del suelo, protección del medio ambiente, normas de gestión forestal, conservación de la biodiversidad, derechos de terceros, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, normativa fiscal, lucha contra la corrupción, marco comercial y aduanero. Toda esa tramitación implica tiempo de gestión y costos añadidos que solo Dios sabe cómo influirán sobre el precio de oferta del producto, todo a costilla del productor que, eternamente, es el último orejón del tarro.

Y no sólo golpea a los productores del Mercosur. Escuchemos a este agricultor español:

TODOS SOSPECHOSOS – La exasperante minuciosidad de estas normas se basa en el principio de que si no se prueba de movida lo contrario, a la UE la asiste el derecho a sospechar que cada producto ha sido generado causando un impacto desfavorable, dañino e irreparable al medio ambiente.

El sistema de diligencia debida, derivado de este principio, es un punto extremadamente delicado porque resume la aplicación del criterio precautorio o in dubio pro natura, ante la duda, a favor de la naturaleza. Eso autoriza a suponer que frente a una simple denuncia de “amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad”, la ausencia de certeza científica no deberá interponerse como razón para postergar la adopción de medidas de protección. Semejante instrumento -desbordante en la práctica de juicios sumarísimos y de subjetividad- conlleva el desconocimiento de las certificaciones nacionales y deja expuesto al sector productivo en su conjunto a las denuncias de cualquier organización, en especial las omnipresentes oenegés muchas de ellas financiadas por la Unión Europea. El resultado es que la ganadería de cría queda equiparada a una actividad intrínsecamente dañina y a los productores agrícolas en violadores compulsivos tanto de legislaciones nacionales como de compromisos internacionales firmados por el Paraguay.

Ejemplos:

+ Declaración de Rio 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Naciones Unidas en donde dice: “Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacional”. También señala que ”en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los países más avanzados pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo”..

+ Declaración de Mendoza sobre uso, conservación y aprovechamiento soberano y sustentable de los recursos naturales de los estados partes del Mercado Común del Sur que define como principio “promover la conservación y aprovechamiento soberano y sustentable de los recursos y riquezas naturales que se encuentran localizados en sus territorios nacionales…”

+ Acuerdo marco aprobado por el Mercosur que promueve “el desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco entre los sectores ambientales y económicos, evitando la adopción de medidas que restrinjan o distorsionen, de manera arbitraria o injustificada, la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito del Mercosur”.